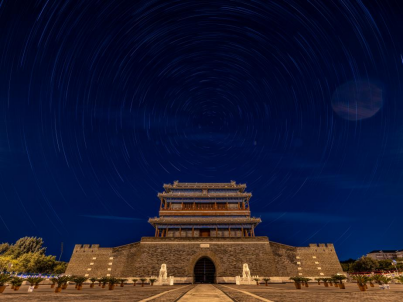

永定门,北京中轴线的南起点,始建于明嘉靖年间(1553年),寓意“永远安定”,承载着明清都城“左祖右社,面朝后市”的礼制文化。作为外城正门,它见证了“天子守国门”的王朝气象,城楼形制彰显重檐歇山式的官式建筑美学。瓮城设计体现古代军事防御智慧,而“永定”二字则寄托了治水安邦的农耕文明理想,串联起天坛、先农坛“天人合一”的文化空间格局,生动诠释着古都“中正和合”的精神内核。

永定门位于北京市东城区永定门桥北,是明清北京外城的正门,也是外城城门中体量最大、建筑等级最高的一座。永定门的建成标志着北京中轴线由明北京内城延伸至外城3公里,最终形成完整的7.8公里,奠定了北京中轴线作为城市中轴线的世界之最的基础。

《双印承安:两枚印章里的美好祝愿》

永定门

作者:黄城根小学房山分校 张皓轩

永远安定

作者:黄城根小学房山分校 张博轩

永定门,这座矗立在北京中轴线南端的古老城门,其“永定”二字寓意着对太平盛世的永恒期盼。几百余年来,永定门见证了北京的兴衰浮沉,成为了古都历史的重要坐标。而这组“双印承安”印章的灵感,正源自这座古老的城门及其所承载的文化内涵。在这方水土之上,11岁的张皓轩和9岁的张博轩两位小朋友用两枚小小的印章诉说着对这片土地的美好祝愿,寄托着人们对古都的深情与期盼。

永定门,见证古都苦难新生

清朝末年,古老的北京城遭受前所未有的劫难,国难西狩的慈禧太后和光绪帝从西安回到北京,从马家堡车站下车后改乘龙车凤辇,进永定门回紫禁城。

斗转星移,永定门迎来了北平和平解放。1949年2月3日,中国人民解放军在万众的欢呼声中,参加入城仪式的部队从永定门出发,排着整齐的队伍,迈着矫健的步伐,喊着雄壮的口号,沿着永定门大街、前门大街进入北京。

摄影:赵瑞

原址复建崭露新颜

饱经风霜的永定门因年久失修而逐渐损毁,北京中轴线上一度缺失了这座带有标志性的重要建筑。20世纪90年代以来,不少专家和社会热心人士建议复建永定门,恢复北京中轴线南端原貌,保持古老北京中轴线的完整。2001年,北京申奥成功,永定门复建被纳入北京“人文奥运”重点项目,于2004年启动。

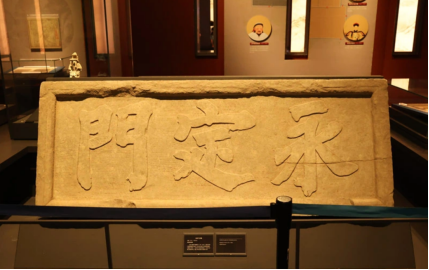

重建过程中,本着“凡是能找到的就一定要找到并用上”的原则,修缮人员想方设法,从四面八方找回曾经的“永定门”。2004年8月18日,随着永定门城楼大脊的成功合龙,主体工程圆满结束。重建后的永定门城楼门洞上方所嵌石匾上的“永定门”三字,为原件仿雕。原件现藏于首都博物馆。复建后的永定门城楼,重新屹立在了古都北京中轴线的最南端,这座名副其实的“城市标志性建筑”,用它的“前世今生”见证着北京城的历史变迁。

永定门外的永定石幢,是永定门区域的文化符号,是一座融合历史记忆与现代诠释的石刻艺术装置。其造型取自传统经幢形制,柱身镌刻《永定门复建记》铭文,顶部浮雕北斗七星图案,暗合中轴线“象天法地”的营城理念。石幢基座嵌有青铜铸造的“北京中轴南端点”方位盘,与永定门城楼门洞内的金属标志形成空间呼应。

张皓轩、张博轩兄弟俩的印章造型设计,正是从永定石幢中汲取灵感。哥哥张皓轩参考石幢柱身的九宫格铭文布局,弟弟张博轩则参考石幢基座的螺旋纹路。童稚笔触与历史图式产生奇妙对话。这两枚印章的创作,恰如永定石幢本身——既是古老中轴线的物质锚点,又是传统文化在数字时代的转译载体。不仅是对永定门文化的传承,更是一种对美好祝愿的表达。两枚印章,虽然方寸之间,却承载着对古都北京的深情厚谊。两枚印章,已成为传递文化、传递情感的桥梁,让更多的人了解永定门、爱上北京城。(主办单位供图)